Partez à la recherche de la pierre philosophale ! La médiathèque municipale de Gap vous présente des recettes de chimie et d'alchimie datant du 17e siècle.

Dans le cadre d'un partenariat, les Archives départementales des Hautes-Alpes ont numérisé certains ouvrages du fonds patrimonial de la médiathèque de Gap (Hautes-Alpes). Nous vous proposons de découvrir l'un d'eux, un bien étonnant manuscrit : des Recettes de chimie et d'alchimie du 17e siècle.

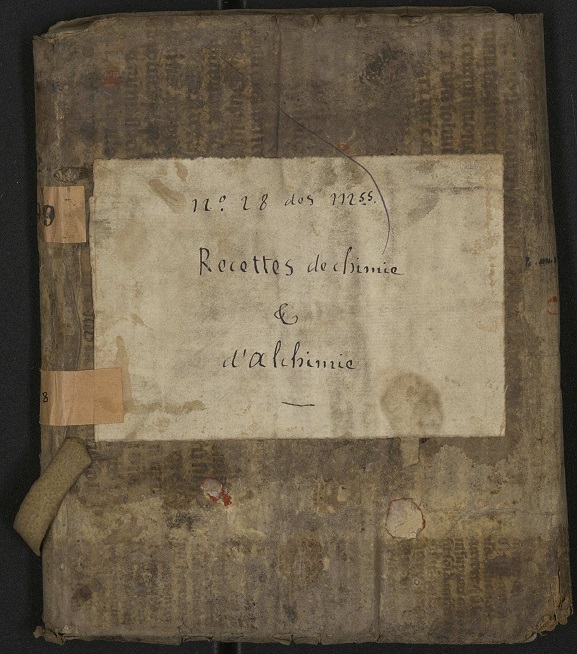

Couverture des Recettes de chimie et d'alchimie. Médiathèque de Gap, image ADHA.

Couverture des Recettes de chimie et d'alchimie. Médiathèque de Gap, image ADHA.

L'alchimie à l'époque moderne (16e-18e siècles)

La chimie et l'alchimie sont restées une seule et même chose jusqu'au 18e siècle. Au 17e siècle, les deux termes étaient employés indifféremment, al- n'étant que l'article arabe venu s'agréger au début du mot chimie.

Au cœur de l'(al)chimie se trouve la théorie de la transmutation des métaux en or. On croit alors que les métaux se forment sous terre à partir de soufre et de mercure. On les voit comme des corps composés que l'on peut purifier afin de les transformer en or, qui est considéré comme l'état ultime de tout métal.

Travail de la terre. RODOLPHE II, Traité d'alchimie, 16e siècle. BnF

Travail de la terre. RODOLPHE II, Traité d'alchimie, 16e siècle. BnF

L'aspect le plus connu du travail des alchimistes est la recherche de la pierre philosophale, substance qui permettrait de transmuter les métaux en or. La pierre philosophale aurait aussi des vertus médicales sous sa forme liquide (appelée élixir, panacée ou or potable) : elle apporterait la guérison universelle et prolongerait la vie humaine.

L'alchimie s'accompagne d'une philosophie qui vise à comprendre l'unité de l'esprit dans la matière. Certains alchimistes, mais pas tous, ont adopté une approche religieuse. L'alchimie est également liée à la médecine et à l'astrologie. Les écrits alchimiques peuvent être plus ou moins symboliques ou cryptés, selon l'objectif de leur auteur.

PETHER William, Alchimiste, 1775. BnF

PETHER William, Alchimiste, 1775. BnF

Le savoir alchimique, présent au Moyen Âge, s'est développé au 17e siècle. Au 18e siècle, la chimie, qui s'établit en tant que science descriptive et expérimentale, critique l'alchimie et s'en sépare. Cette tradition ne disparaît pas pour autant. Ce sont surtout les partisans des sciences occultes au 19e siècle qui ont présenté l'alchimie comme ésotérique, créant l'image que nous en avons aujourd'hui.

Les recettes de chimie et d'alchimie de Gap

La couverture des Recettes, en forme de portefeuille, garde trace d'une lanière qui devait faire le tour du livre pour le fermer. Elle est en parchemin. On distingue encore des traces d'écriture médiévale : le parchemin, qui était auparavant la page d'un autre ouvrage, a été réutilisé pour servir de couverture. Cette pratique est très fréquente à l'époque moderne.

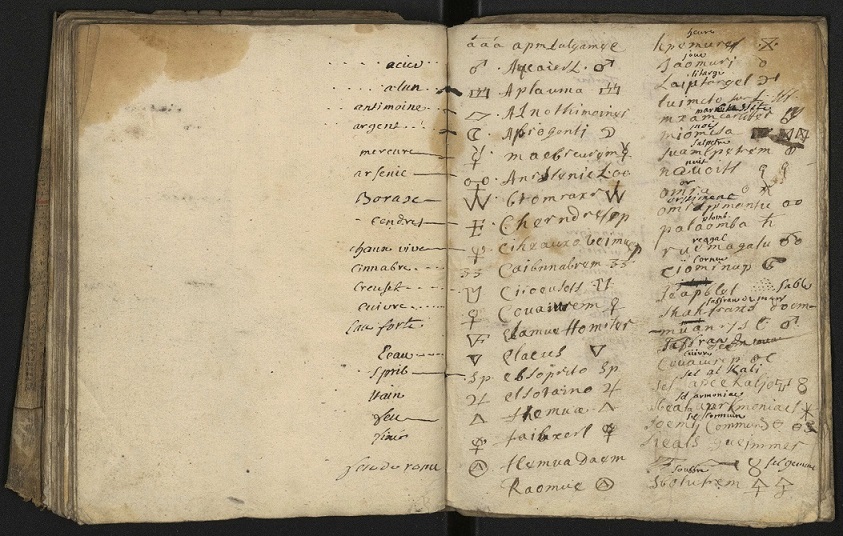

Les recettes sont ponctuées de symboles alchimiques (pour les quatre éléments, les métaux, les ustensiles, les préparations), ce qui rend leur lecture difficile. Heureusement pour nous, à la fin du manuscrit se trouve une liste des symboles utilisés et leur correspondance.

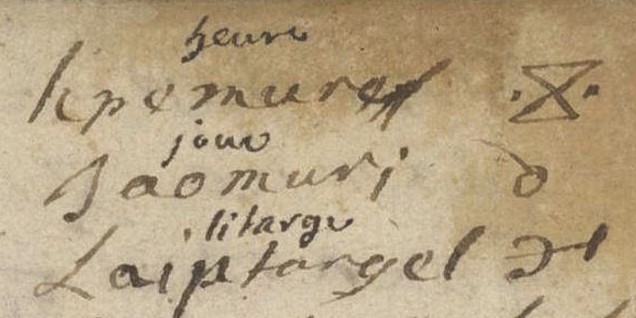

Liste des symboles à la fin du manuscrit.

Liste des symboles à la fin du manuscrit.

Les correspondances des symboles sont écrites sous forme codée : des lettres ont été ajoutées à l'intérieur des mots. Ainsi, JOUR par exemple devient JaOmURi, OR devient OmRa, etc. Un ancien lecteur du manuscrit a fait pour nous le travail de décodage, et donne en face de chaque symbole sa correspondance lisible.

Voici le genre de recettes que propose notre (al)chimiste : Secret réel du grand cardinal, Fixation et purification de l'arsenic, Eau forte dissolvant toutes sortes de métaux, Pour congeler le mercure qui le fixera et teindra en or... On retrouve les termes des opérations alchimiques : la congélation, la fixation, la teinture, etc.

Ces recettes sont-elles originales ou copiées d'autres livres ? Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque de nombreuses recettes sont disponibles dans l'abondante littérature alchimique et pharmaceutique en circulation. Aidés de la liste des symboles, tentons le déchiffrage d'une recette de notre manuscrit !

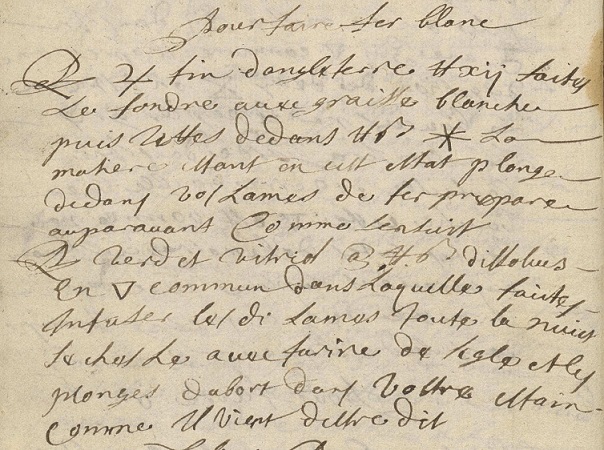

Pour faire fer blanc

Item étain fin d'Angleterre £ XII faites le fondre aux graisses blanches puis jettés dedans £ 6 sel ammoniaque. La matière étant en cest état, plongés dedans vos lames de fer préparées auparavant comme s'ensuit :

Item verd et vitriol [...] £ 6 dissolues en eau commun dans laquelle faictes infuser lesdites lames toute la nuict. Séchés lé avec farine de segle et les plongés d'abord dans votre estain comme il vient d'être dit.

La provenance des Recettes de chimie et d'alchimie n'est pas connue. Elles occupent la place n°28 des manuscrits, et le n° 6689 du fonds patrimonial de la médiathèque de Gap. Aucune marque d'ancien propriétaire n'est visible dans l'ouvrage. Pour l'époque moderne, la médiathèque de Gap conserve une vingtaine d'autres ouvrages sur la chimie et l'alchimie, dont certains ont été donnés par des médecins.

Pour aller plus loin

- Plongez-vous dans un autre domaine scientifique de l'époque moderne ! Voyez notre article sur Oronce Fine et l'astrologie.

- Rendez-vous dans l'article Sciences de Culturicimes Patrimoine pour découvrir d'autres documents en rapport avec les sciences, et dans l'article Manuscrits pour découvrir d'autres manuscrits.

- Retrouvez la description et l'histoire des collections patrimoniales de la médiathèque de Gap dans le Catalogue collectif de France (CCFr).

Les références

JOLY Bernard, « À propos d'une prétendue distinction entre la chimie et l'alchimie au XVIIe siècle : Questions d'histoire et de méthode », Revue d'histoire des sciences, 2007/1 (Tome 60), pp. 167-184.

JOLY Bernard, « Francis Bacon réformateur de l'alchimie : tradition alchimique et invention scientifique au début du XVIIe siècle », Revue philosophique de la France et de l'étranger, 2003/1 (Tome 128), pp. 23-40.

ADHA : source archives.hautes-alpes.fr / Archives départementales des Hautes-Alpes

BnF : source gallica.bnf.fr / BnF